Peter Shaffer, caminando con un amigo, comentaba el caso de un joven adolescente que había dejado ciegos a seis caballos cerca de Suffolk, en Inglaterra, en 1973. «¿Qué pudo llevar a ese joven a cometer ese crimen?», le preguntó el amigo. Shaffer prometió escribir una obra que sirviera como respuesta. El resultado fue Equus, una obra de teatro impactante que nos confronta con el sentido de la rehabilitación y el cambio a través de la terapia, del ejercicio por normalizar a una persona para que se adapte a la convivencia en sociedad: «¿No pierde su identidad el paciente al ajustarlo para que sea uno más del montón?», se pregunta el psiquiatra Martin Dysart, encargado de tratar al joven Alan Strang, cuyo apellido evidentemente es un juego de palabras con Strange.

Sidney Lumet llevó la obra al cine y nos dejó una película fuerte, en términos de impacto emocional, en esa confrontación con la locura inexplicable. Ya decía Erich Fromm que la principal tarea del ser humano es mantenerse cuerdo, y la historia del joven Alan Strang nos lleva a explorar las consecuencias de fallar en esa tarea.

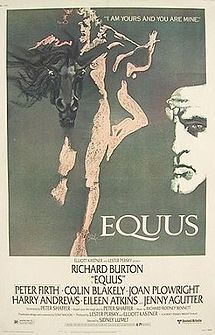

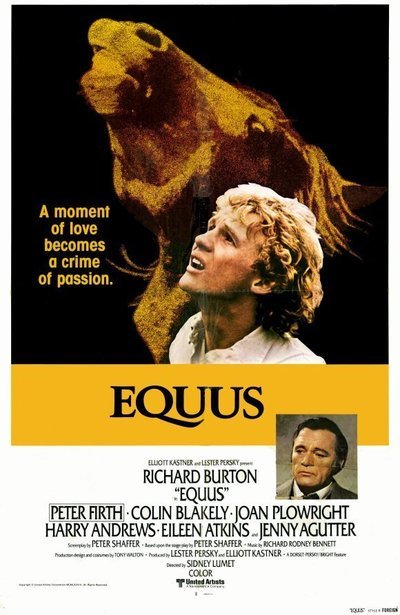

Vari os medios de comunicación en Colombia señalaron la similitud tipográfica entre algunos de los afiches de la película con el de los edificios Equus en Chapinero en Bogotá, a la que también habría que agregarle una de las más conocidas revistas dedicadas al mundo equino. De todas las cosas que se han mencionado de Rafael Uribe, el joven arquitecto que diseñó los edificios, no aparece su gusto por la equitación, luego es plausible pensar que efectivamente el nombre de los proyectos está relacionado con la película.

os medios de comunicación en Colombia señalaron la similitud tipográfica entre algunos de los afiches de la película con el de los edificios Equus en Chapinero en Bogotá, a la que también habría que agregarle una de las más conocidas revistas dedicadas al mundo equino. De todas las cosas que se han mencionado de Rafael Uribe, el joven arquitecto que diseñó los edificios, no aparece su gusto por la equitación, luego es plausible pensar que efectivamente el nombre de los proyectos está relacionado con la película.

Yo estoy como el amigo de Peter Shaffer, preguntándole cómo pudo este joven cometer el crimen de la niña Yuliana Samboní. Es desgarradora toda la historia. A medida que van apareciendo más detalles no queda más que compartir la frase del hermano de Uribe, Francisco: «Uno va descubriendo gradualmente una realidad cada vez más horrible sin entender […] Uno se da cuenta de que se trata de una tragedia que le va a cambiar la vida a mucha gente».

Hace varios años visité la exposición sobre el Capac Hucha de los Incas en el Wereldmuseum de Rotterdam. El Capac Hucha era la ceremonia en la cual se sacrificaban niños para honrar a los dioses y pedirles protección para el emperador Inca. A los niños se les preparaba con un año de antelación, se les alimentaba mejor que a los demás y, en el día de la ceremonia, se les vestía de manera especial, como en la imagen.

Hace varios años visité la exposición sobre el Capac Hucha de los Incas en el Wereldmuseum de Rotterdam. El Capac Hucha era la ceremonia en la cual se sacrificaban niños para honrar a los dioses y pedirles protección para el emperador Inca. A los niños se les preparaba con un año de antelación, se les alimentaba mejor que a los demás y, en el día de la ceremonia, se les vestía de manera especial, como en la imagen.

«¿Por qué sacrificarían los humanos a los niños?», se preguntaba Bianca Stigter, la periodista del NRC que informó sobre la exposición. Recordaba los casos de Isaac en la Biblia o de Ifigenia en la mitología griega. «¿Cómo se sentiría ser ofrecido a los diosoes? De pronto era un honor para los niños o de pronto sentirían pavor», continuaba, para rematar con una invitación a que los niños escribieran una historia sobre cómo se sentirían si fueran a ser sacrificados y la enviaran por correo electrónico o postal a la sección infantil del periódico. Seguramente este ritual de sacrificar niños le parecía que era imposible en nuestros días. Quedé boquiabierto con su invitación, como si se tratara de una fábula horrible y no de una cruel realidad.

Leo que el fatídico día Rafael Uribe pidió a domicilio el aceite de cocina con el cual cubrió a la pequeña Yuliana, un ritual que solía hacer consigo mismo según cuenta su hermano. Podría haber llamado a pedir ayuda también, o a salir corriendo escapándose de sí mismo, pero ya era tarde para él y la niña. Según cuenta Schaffer, Alan Strang cegó a los caballos porque temío que al verlo desnudo con una joven a punto de tener sexo los había deshonrado, a ellos, la representación de sus deidades. Fue la culpa intensa la que los llevó a pincharles los ojos para sentir algo de paz interior, que no lo juzgaran más.

La locura desatada por sus pasiones se apoderó de Uribe Noguera y solo él sabe el horror de lo que sucedió en las siguientes horas. Terminó su obra, su representación muy personal de Equus, en el edificio que diseñó con el mismo nombre. Una herida que dejará una cicatriz profunda en la ciudad, como la que le infligió Campo Elías Delgado en la Pizzería Pozzetto a pocas cuadras de ahí.

Yuliana fue secuestrada cuando disfrutaba de un privilegio que pocos niños tienen ahora: jugar en la calle. Nadie puede culpar a las madres bogotanas por el sobreproteccionismo con el que cuidan a sus hijos. Más tabletas, más televisión, más consolas con tal de que no salgan a jugar afuera, a dilatar lo máximo posible ese encuentro con el mundo exterior, a crecer encerrados y desconfiados de todo lo que viene de afuera. Esas cicatrices no quedan impunes, cambian efectivamente la vida de mucha gente.