Noviembre 9, 2016: Estados Unidos ha elegido a Donald Trump. Por la tarde fui a nadar.

Author / Daniel Ramos

El dinosaurio

Augusto Monterroso nos puede ayudar a entender lo que nos sucedió a muchos esta mañana:

Cuando despertó, Trump era presidente.

Toda la política internacional debe ser analizada de nuevo a partir de la victoria de Trump, empezando por el embargo a Cuba. No sé si los hermanos cubanos de Cuba Debate aún no se han despertado o si el dinosaurio los tiene debajo de la cama a espera de instrucciones del equipo de rescate: siguen sin dar la primicia en su portal.

La ciudad de K.

De visita en Praga seguí la guía de Kafka en la ciudad. Empecé por el parque Chotek, muy cerca de donde me estaba alojando. Muy bien cuidado, con trazos amables para los paseantes, vi una clase de Tai-Chi con 50 personas de todas las edades, guiados por un sabio maestro chino. ¿Cómo sé que era un sabio? Bastaba con verlo. Kafka visitaba este parque en sus caminatas, le gustaba también para ir a leer. Quizás fue aquí donde se inspiró para escribir La verdad sobre Sancho Panza (cuento mítico en esta humilde bitácora utópica): su hermana Ottla tenía en alquiler una casa en la entrada del parque en el complejo del Castillo de Praga, donde se sabe que Kafka escribía en las tardes y noches en 1917, año en el que nos regaló esa joya espiritual. Me pregunté si el sabio chino venía de los descendientes que despertaron el interés de Kafka por la sinología, a lo mejor, quién sabe…

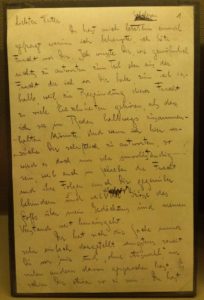

Seguí al museo dedicado a él. Había leído sobre la exhibición permanente La ciudad de K. Franz Kafka y Praga, donde los curadores nos muestran esa relación simbiótica entre el autor y su ciudad. Lo que no esperaba era encontrar de entrada el manuscrito de su Carta al padre (1919), uno de los textos más brutales de la literatura europea. Sin ser calígrafo, me sorprendió el trazo formal con el que empezó a escribirla. Me recordó mis notas al padre de cuando era niño. También, que a pesar de su consabida pulcritud, se permitiera tachones en su manuscrito. El espacio entre las líneas contribuye a dicha formalidad, que contrasta con otras páginas de sus diarios, por ejemplo, que se encuentran también en exhibición. A mí me alteró por completo la visita al museo. (Sigue leyendo »»)

Melómano

(N. del E.: Este texto pertenece a la serie Senderismo, de clara inspiración borgeana: recorre fragmentos del jardín de senderos que se bifurcan)

1.

En una partida de Scrabble utilicé la palabra Melomaan. «¿Qué?», fue la reacción general, incluyendo la de un amigo editor que hacía parte de la mesa. Les dije que la teníamos en español, melómano, al igual que en italiano y alemán, melomane; francés, mélomane; inglés, melomaniac; y en neerlandés, melomaan, todas derivadas del griego Μελομανής, amante de la música.

Para desenmascararme como charlatán, S. se lanzó a buscar en Google Translate la traducción de melomaan. Oh, sorpresa, la palabra no existe. Busqué melómano; tampoco. Acudí al traductor de Microsoft en mi teléfono, mientras S. consultaba el Van Dale en línea: «tampoco se encuentra en las palabras de traducción gratuita», y E. traía el Gran Diccionario Van Dale. Punto incompleto para el traductor de Microsoft sobre el de Google, pues solamente traduce la palabra equivalente en francés, no en español, italiano, inglés, alemán o griego, acudiendo siempre a amante de la música.

El Gran Van Dale sí incluye la palabra, definida como iemand met een overdreven liefde voor muziek (alguien con un amor excesivo por la música). Ese adjetivo excesivo recoge la ambigüedad de la palabra griega, pues no solo define al amante de la música sino también a la persona enferma por la música, como lo hace el Merriam-Webster, no así el Oxford, que acoge el mismo sentido de las demás lenguas latinas. Quizás por ello Joyce tuvo que acuñar la palabra Musicophile en inglés, para suprimir cualquier relación con alguna enfermedad y asimilarla claramente al amor por la música.

«¿Cómo llaman entonces ustedes a un amante de la música?», les pregunté. «Muziekliefhebber», respondieron al unísono, palabra similar a la que prefieren usar los alemanes: Musikbesessener. No supieron decirme por qué preferían esta palabra a melomaan, que sonaba mucho más amable, de pronto por la misma razón que Joyce, pero ahí quedó la inquietud.

2.

Recuerdo haberla escuchado por primera vez de mi madre cuando le comentó a una amiga que yo era un melómano. «¿Un qué?», pregunté yo también. «Alguien que ama la música, como tú», me aclaró ella. Caí entonces en cuenta de que la novela Q&A (en la que se basa la película Slumdog Millionaire) es otra variación de El jardín de senderos que se bifurcan, que nos cuenta cómo cada persona se encuentra en la vida con las palabras (o no).

3.

En Praga conocí al talentoso joven pianista Krste Badarovski. Mi amiga L. me presentó ante él como musicólogo. «Melómano», aclaré. Badarovski me miró con cara de sorpresa pero no se atrevió a preguntar qué era un melómano, así que imagino que asumió que era una rama de la musicología porque empezó a hablarme del estilo de su música, una especie de mezcla entre Richard Clayderman y Philip Glass: «Tienes que oírla para comprenderla mejor». Definitivamente, pensé yo, no puedo imaginarme cómo es esa mezcla. «Yo hice el camino de Clayderman a Glass», le comenté. A mi padre le gustaba afeitarse mientras escuchaba a Clayderman, de pronto se sentiría el barbero de Chapinero o era su forma sutil de coquetear con mi madre con niños alrededor. (Sigue leyendo »»)

Tras las huellas del hombre emancipado

Una exnovia holandesa le decía a sus amigas que yo era el hombre más emancipado que conocía: «Orina sentado». Las miradas de admiración de sus amigas me daban a entender que era toda una curiosidad en los Países Bajos y todo un logro del feminismo colombiano que me hubieran enseñado a comportarme así de bien. «Obviamente tampoco deja el bizcocho arriba», y me encontraba inexplicablemente entonces en un altar virtual. «Los holandeses tienen mucho que aprender de los colombianos», concluían.

Hasta que un día sucedió lo inevitable. En una de esas reuniones una amiga hizo la pregunta impertinente: «¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Fue difícil dejar de orinar de pie? ¿Sentiste en algún momento que se perdía o debilitaba tu masculinidad?». Les conté la verdad.

Sufrí una miopía severa progresiva que me obligó a usar lentes de contacto desde los diez años. A medida que crecía tuve que aprender a orinar sentado porque el riesgo de fallar el disparo era bastante grande. «Ya con los lentes puestos es otra historia: levanto el bizcocho y apunto lo mejor que puedo. Eso sí, después siempre lo bajo». Alcancé a escuchar cómo se agrietaba mi pedestal virtual. Mi ex me recriminó que no le hubiera contado toda la historia antes. «¿Has orinado de pie en mi casa?», terminó por preguntarme ya con cierto enfado. No pude negarle la cruda verdad.

No voy a decir que poco tiempo después terminamos por ese episodio, si bien fue un granito de arena más en nuestras discrepancias sobre las percepciones del feminismo que cada uno tenía. Muchas cosas que ella reclamaba me parecían más caprichos que derechos de la mujer, cuando no franco egoísmo.

Una vez estaba escogiendo un concierto para celebrar mi cumpleaños. Tenía que contemplar varias variables, como la ubicación, el costo, la hora, el tipo de música, etc., pues quería invitar a amigos y familiares. Ella me recomendó un concierto al que le gustaría ir mucho. Le dije que lo pondría en la lista de opciones.

Al día siguiente me llamó a preguntarme si ya había tomado la decisión: «Decide rápido, porque no todo el mundo tiene que esperar a que tú decidas así sea tu cumpleaños». Ya me sonó raro. Al día siguiente: «He decidido que voy a ir a ese concierto, no voy a esperar más al dedo de Zeus. Si quieres venir a celebrar conmigo, genial». Obviamente no celebramos juntos ese cumpleaños.

En Colombia jamás escuché a un hombre que dijera «no me quiero casar con una colombiana». En Holanda he escuchado a varios que no quieren casarse con holandesas, por historias similares a la que viví. Varias emancipadas dicen que es lógica su decisión, pues buscan polacas, checas y hasta vietnamitas, latinas o indonesias que sean tan sumisas como lo fueron sus madres, «se niegan a cambiar su mentalidad».

Tuve la fortuna de ser educado en condiciones de igualdad con mi hermana por parte de mis padres. Nunca se me dio una autoridad o privilegio superior por ser el hermano mayor, el primogénito. Y también la de estudiar en un colegio mixto donde los tres primeros lugares de la clase los ocupaban mujeres que tenían nuestro reconocimiento colectivo por su pilera. Tampoco tuvimos dificultades porque los profesores fueran hombres o mujeres, más allá de las fantasías que podrían crear en jóvenes adolescentes. De hecho recuerdo que mi primer taller de programación, pionero en la educación colombiana, era dirigido por una mujer: aprendí QBasic con ella (gracias Ms. Clara).

No sé si fue en Holanda que se inventó la figura del hombre emancipado, quizás fue importado de algún país escandinavo. Es un acierto para complementar la liberación de la mujer de los roles de sumisión impuestos por la sociedad, no solo por los hombres; de hecho hay mujeres que todavía sostienen que las feministas son unas tontas, nada más placentero y cómodo que tener un hombre que las sostenga y complazca todos sus deseos a cambio de verse y portarse como una dama. Las he oído.

En Bogotá ya escuché a R. H. Moreno-Durán decir que la revolución más significativa del siglo XX había sido la de la mujer. El riesgo de esta revolución, como de cualquiera en la que se redefinen las relaciones de poder, es la dictadura o el totalitarismo, creer que por ser mujer se tiene siempre la razón o que si un hombre la contradice es porque no está suficientemente emancipado o persiste en el machismo. Esto es francamente muy aburridor, cuando no invivible. El precio a pagar es la imposibilidad de construir una relación de pareja. Claro, en caso de quererlo, porque faltaría más implicar que se necesita una pareja para sentirse bien.

Hace un par de años nos encontramos con mi ex en las bicicletas. Quedamos de vernos una noche. Me invitó a cenar y la charla que prometía ser agradable terminó convirtiéndose en un análisis de cómo iba mi lucha por la emancipación, pues después de todo habían sido mis trazas machistas las que habían arruinado nuestra relación. Aburrido por sus argumentos, le dije algo que no sé de dónde provino. Le comenté que estaba aprendiendo a conectarme más con mi lado animal y que ahora me preguntaba por qué algunas mujeres me lo paran y otras no: «Y no creas que es algo que solo nos pasa a los hombres. Las mujeres en Colombia dicen de un hombre que les gusta que moja cuco. De hecho uno de los mejores cumplidos que me han hecho fue pienso en ti y me mojo». Algo por completo fuera de contexto y vulgar. No sé si buscaba que me echara de la casa, me pusiera la ensalada sobre la cabeza o si al final de todo quería decirle que me había aburrido hasta la saciedad de atender a todo lo que la hacía feliz a ella, incluso en la cama, y de que no parara con su desprecio por los hombres. Que definitivamente me sentía más atraído por mujeres que estaban viviendo su propia vida y solo buscaban una pareja sin ninguna otra exigencia que compartirla.

Cuando sentenció que evidentemente no había hecho mucho progreso, que por el contrario estaba involucionando en un macho más, entendí que era mejor terminar la cena y regresar a casa. Le pedí que me permitiera usar su baño antes de irme. Y, por otro acto inconsciente que aun no comprendo del todo, decidí orinar de pie en su lavamanos. Eso sí, lo dejé muy limpio: si llegase a buscar alguna huella del culmen de mi proceso involutivo jamás podría encontrarla. Lo más curioso es que salí sintiéndome un hombre más emancipado aún, solo que quedé con una marcada alergia a ese feminismo radical.